不動産のプロを目指す第一歩をサポート――新入社員向けセミナーを実施しました

不動産業界では、土地や建物に関する正確な知識と実務対応力がますます求められています。

このたび私たちは、不動産会社の新入社員の皆さまを対象に、 「測量」と「登記」に関する基礎セミナーを実施いたしました。

社会に出たばかりの皆さまにとって、現場で必要とされる専門知識はまだまだ未知の世界かもしれません。

このセミナーは、現場のリアルな声と 実務のポイントを伝えることで、 不安や疑問を解消し、 安心して第一歩を踏み出してもらえるよう、全力でサポートいたしました。

■ 実務に直結するセミナー、若手のスタートを後押し

4月某日、不動産会社の新入社員向けに、測量・登記セミナーを実施いたしました。

若手社員の方々に、現場で役立つ知識や考え方を早いうちから届けたいという共通の思いから、今回のセミナー開催に至りました。

私たちはこれまでにも複数の不動産・建設会社への研修実績を有しており、現場視点に立った内容をわかりやすく伝えることに定評があります。

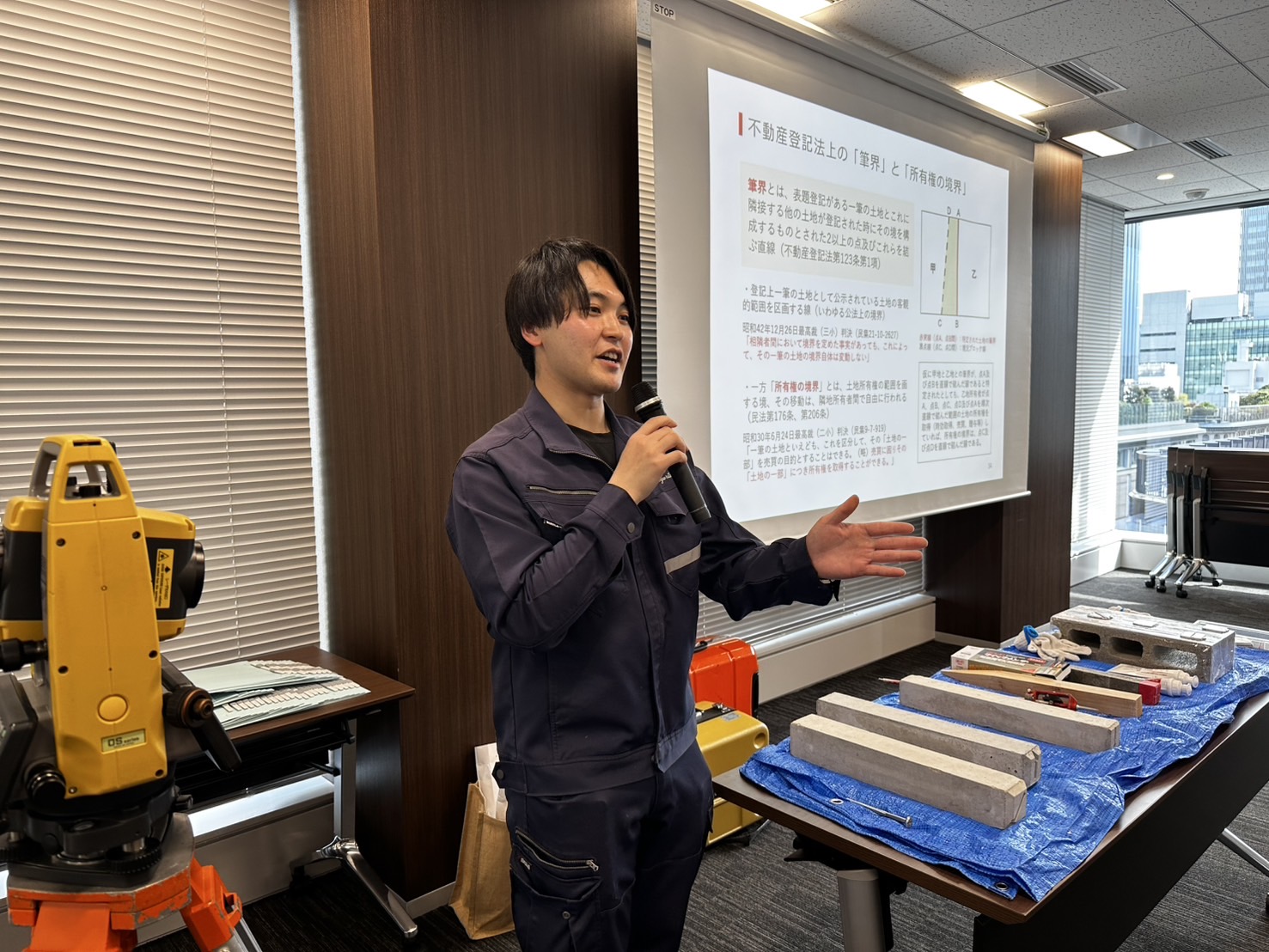

■ 登壇者は多様な世代構成でリアリティを演出

今回のセミナーでは、代表をはじめ、若手土地家屋調査士(新卒5年目)および、今年入ったばかりの新入スタッフが登壇。

それぞれの立場から「測量・登記の基礎知識」「現場で感じたギャップ」「新人時代に役立ったこと」などを語りました。

代表からは「登記に関わるということは、“信用の根本”に関わること」など、業務の意義についての話もあり、参加者の表情も次第に真剣そのものに。

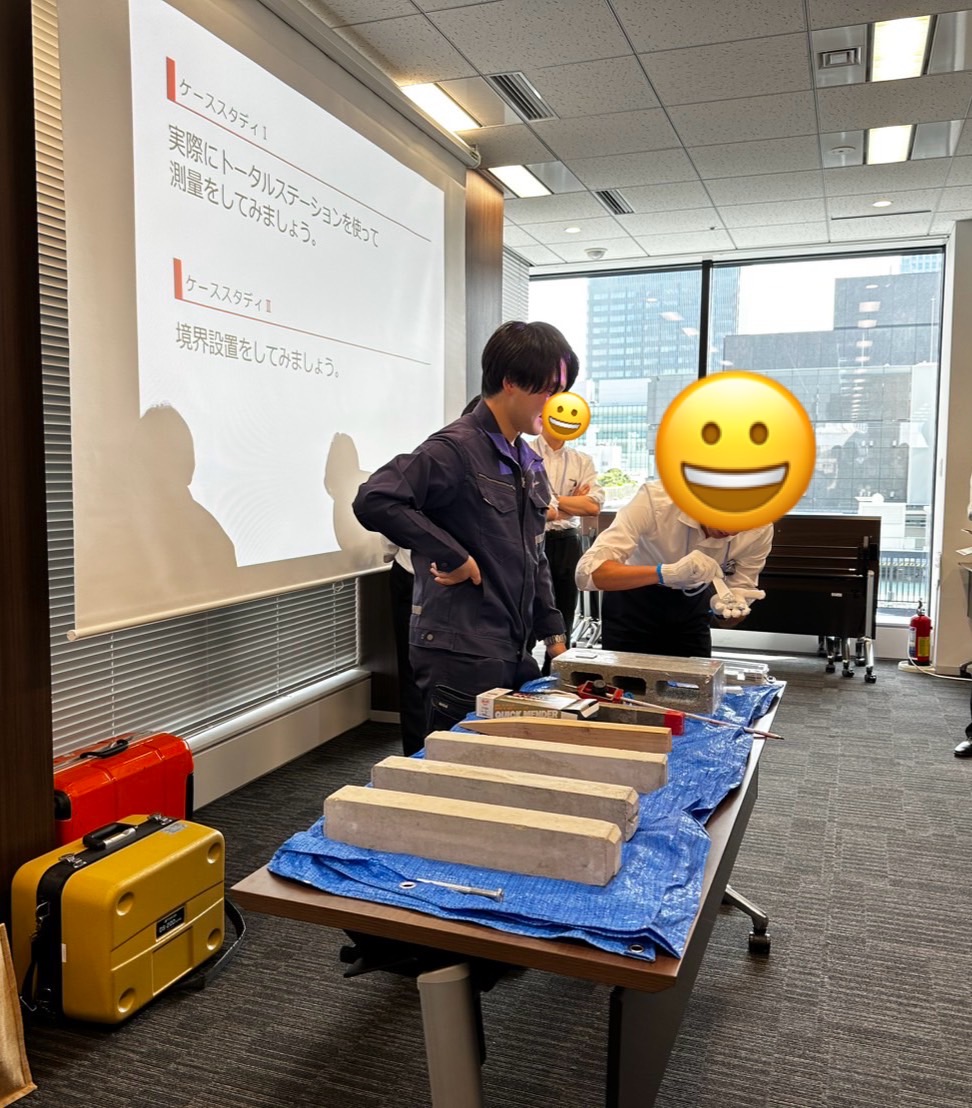

■ セミナー内容の一部をご紹介

当日のプログラムは以下のようなものです。

・測量の基礎と現場業務の流れ

・登記の役割と必要書類の基礎知識

・境界トラブル事例の紹介と予防の重要性

・質疑応答:現場でのトラブル対応、隣接地との調整の仕方など

実際の登記図面や現地写真も投影し、現場に立ったときの感覚が掴めるよう工夫しました。受講者からは「想像以上に繊細な仕事で驚いた」「街で見たことはあるけど実際に体験出来て勉強になった」といった様々な声が寄せられました。

■ 若手育成の先にある、業界の未来

不動産業界において、登記・測量は表に出る仕事ではないかもしれません。

しかし、これらはすべての取引を支える“縁の下の力持ち”です。

若手のうちからこの意識を持ってもらうことで、トラブルを未然に防げる力を養い、周囲との信頼関係を築く土台となります。

今回のセミナーを通して、参加者一人ひとりが現場のリアルを体感し、今後の業務に自信を持って取り組んでもらえたなら、私たちにとってこれ以上の喜びはありません。

今後も私たちは、業界の発展と人材育成に貢献するべく、こうした取り組みを積極的に行ってまいります。